東日本大震災から早くも10年が経った、2021年3月11日。震災なんて、いつもは全く目にすることはなかったが、この日前後1週間は頭から離れないほどマスコミが騒いでいた。

津波で家族を失った方にインタビューする番組もあれば、震災とは全く関係ない関東の女性にインタビューし、なぜか被災者が「可哀想な人」扱いをされていた番組もあった。

「節目」が無ければ、震災なんて興味がない人は多いという事実を知った今年の3月であったが、現地の若者にはどのように見えたのだろうか。

復興なんて終わらない

宮城県にある名取市は2020年3月、流行していたコロナウィルスで世間が動揺が隠せないなか、ひっそりとHPを更新した。基盤整備を伴う復旧・復興事業が概ね完了したことから被災地初の復興達成宣言が発表されたのだ。

※引用元 宮城県名取市「名取市復興達成宣言について」より

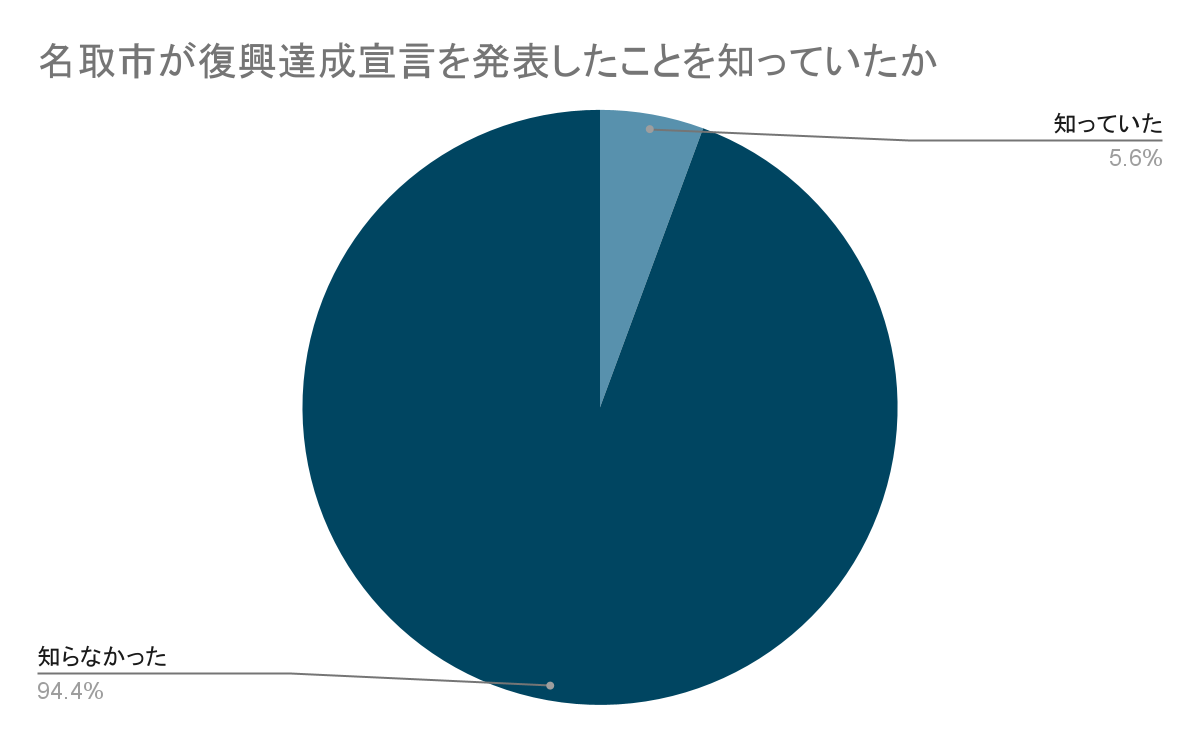

名取市といえば仙台空港がある、仙台市のベッドタウンとして有名だ。近年では、東洋経済新報社が毎年公表している「住みよさランキング」2018において、名取市が全国で過去最高の総合3位の評価を受けた。東北地区では、2010年度から8回連続で1位に輝く成績も持つ地域だ。だが、果たして地域の若者は復興したと感じているのだろうか。そもそもこの発表自体を知っているのだろうか。

そこで、筆者は独自に現地の高校生300人を対象にしたSNSを用いたインタビュー、アンケートを行なった。

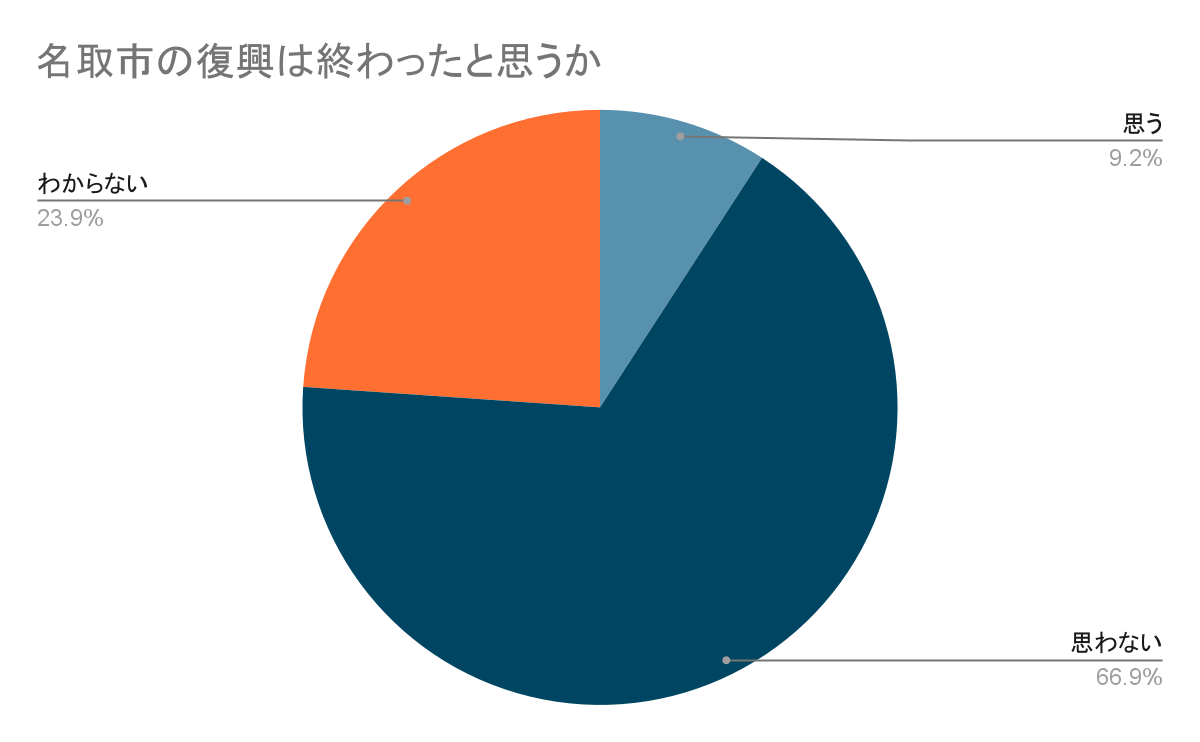

結果、約7割の高校生が「復興したと思わない」と回答した。さらに名取市が復興達成宣言を発表したことを知っているかアンケートでは、名取市が復興宣が発表したと知っていた人は5.6%と、全体の1割にも満たなかった。理由の多くは「復興の定義は人それぞれ」「人が震災前よりも減っているに、戻ったとは言えない」「他の被災地を見ても、名取市だけ復興が達成したとは思えない」などの辛辣な意見。一方で「復興は完成してないが、この調子で引き続き頑張ってほしい」「自分たち若者が何か率先したい」などポジティブな意見もあった。

このことからも復興は少なくとも今現在は終わっていない、というのが現地で若者が暮らして受ける一番の印象だ。

名取市の復興宣言に、未来の名取市を背負っていく若者の意見は含まれていないと感じざるを得なかった。

発表してしまった以上、復興宣言は取り下げられないだろう。また筆者がこの宣言に若者の意見が含まれていないと感じること自体、投票権のないものが後出しじゃんけんのように文句を言っているように感じる人もいるかもしれない。しかしこの状況になった以上、事実を知った筆者を含む現地の若者たちが地域のためにどう貢献していくのか、復興の先を作るかが、今後の重要な課題になると感じている。

復興で終わらないまちづくりに向けて

復興は「手段」であって「目的」ではない。これは今回の記事を書くにあたりインタビューした、県議会議員である村上久仁氏が仰っていた言葉だ。

では「目的」とは一体何なのだろうか。この問いに、絶対的な正解はないだろう。いろいろな見方があって、いろいろな考えや思想があるからだ。筆者はこの問の正解は「持続可能なまちづくり」だと考える。最近流行のSDGsにもある通り、どんなものでも持続可能を目指す時代になった。まちづくりも例外ではない。その場限りでは終わらない次世代にもつながる地域づくりが、少子高齢化の進む日本で求められている。ただこれを考え、行動に移すこそが被災地における今後の課題だと考えた。

では、どのようにして「持続可能なまちづくり」をするのか。いくつか例を挙げてみよう。

衰退しないフットボール

例えば、イギリス(特にイングランド)ではフットボールをする、観るために国内外から若者があつまることをいかして、まちづくりをしている。イングランドでは街中で試合映像が流れているなど、何をするにしてもフットボールが絡んでくる。これはフットボールというスポーツが衰退しない限り半永久的に経済と若者が潤うことを意味する。フットボールがこの世から衰退することはまず考えられない。

これは立派な持続可能なまちづくりといっても過言ではない。

話題性のある教育プログラム

※画像引用:しまね留学公式サイトより

島根県が実施している「しまね留学」も例に挙げるとする。

しまね留学とは、島根県外に住んでいる意欲ある中学生が、島根県の高校を受験し

入学し、島根県で充実した高校3年間をおくること。65才以上の人口割合が全国3位の島根県にとって一時的にも若者を呼べるこの政策は有用だ。また、そのまま島根に居続けてくれる若者もいるかもしれない。なにもしなければ0%だが、この活動をすることによって可能性は生まれる。

少子高齢化の中では目立った取り組みの一つだ。

このような成功例を見ても、どの地域でも真似できるものではないだろう。これからの被災地には、復興の後のまちづくりを見据える必要がある。加えて、これからの世代である若者に対してアピールすることが重要だと筆者は考える。

復興を達成するには、コミュニティー醸成や現地の持続性など課題は山積みだ。当事者である筆者含め、これからの日本を担う若者がどれだけ被災地を盛り上げられるか、地域を盛り返せるか、これからのアクションに注目していただきたい。

(執筆:7月期TCPライティングコース|高3・てるさん)

———-

てるさんが受講したライティングコースは、8月期も開催決定!

文章を書くのが苦手な人も、もっと好きになりたい人も。

小論文や読書感想文のコツを知る機会にもおすすめです。

▼詳しくはこちら▼

https://katariba-teens.online/2054